需要と需要量の違い

前のセクションで、商品の価格が上がると買い手の購入量が減り、その逆が起こることを学びました。 これは需要の法則を表している。 より新しいセクションでは、需要が増加すると、製品の価格が上昇することに気づきました。 この2つの文を一緒に見ると、混乱し、矛盾しているように見えるかもしれません。 しかし、この2つの記述はどちらも正しいのです。 つまり、どちらが原因でどちらが結果なのか、ということです。 この違いをより明確に理解するために、需要と需要の量の違いを勉強する必要がある。 需要の量

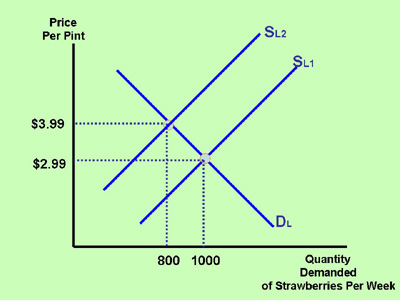

ある製品の市場価格が下がれば、需要の量は増加し、その逆もある。 例えば、イチゴの価格が下がると(旬の時期で供給が多いとき、下のグラフ参照)、イチゴを購入する人が増えます(需要量が増える)。 需要量の変化は、需要曲線に沿った移動によってグラフに表わされる。 下のグラフでは、需要曲線に沿って最初の交点(Q=800、P=3.99ドル)から2番目の交点(Q=1,000、P=2.99ドル)まで移動している。

Demand

第6章で挙げた6つの需要決定要因の一つ以上に変化があると、需要も変化します。 例えば、買い手の所得が増加すると、通常の製品に対する需要(需要量ではない)が増加する。 あるいは、代替品の価格が下がると、当該製品の需要が減少する。 あるいは、買い手の数が増えると、需要が増え、その製品の価格が上がる。 需要の増加は、需要曲線の右方シフトによってグラフに示される。

次のグラフは需要の増加を示している:

上のグラフでは、需要がD1からD2へシフトすると増加している。

供給と供給量の違い

供給と供給量の違いは、需要と需要の違いと似ています。

供給量

製品の市場価格が上昇すれば、供給量は増加し、逆もまた真なりです。 例えば、住宅価格が上昇すれば(住宅需要が旺盛なとき)、家を売りたい人が増える(供給量が増える)。 供給量の変化は、供給曲線に沿った移動によってグラフに表わされる。 下のグラフでは、最初の交点(Q = 496、P = 35万ドル)から2番目の交点(Q = 578、P = 42万ドル)まで供給曲線に沿って移動している。

Supply

第8節で挙げた供給決定要因4つのうちの1つかそれ以上が変われば、供給も変わる。 例えば、技術が進歩したり、生産コストが下がったりすると、供給が増加する。 供給量の増加は、供給曲線の右肩上がりのシフトによってグラフに示される。

上の図は、S1がS2にシフトすると供給が増加し、需要曲線に沿って均衡点が点Aから点Bにシフトすると需要量が増加することを示している。需要と需要量、供給と供給量の違いについてのビデオ説明は、を見てほしい。